В некоторых языках название совы возникает как звукоподражание крику птицы: лат. ulula; др.-в.-нем. hûwo; англ. owl; нем. Eule. И в английском, и в немецком языках слово

сова обозначает также и

шута (англ. owl-glass; нем. Eulenspiegel; ср.: Уленшпигель); при этом в обоих языках вторая составляющая слова

шут указывает на зеркало и соответственно - на блеск и свет.

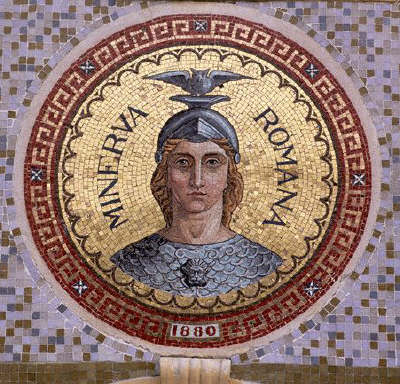

Mosaic of Minerva 1880

Mosaic of Minerva 1880 Сова по-гречески - γλαύξ ; при этом γλαυκός - "сверкающий, блестящий, светлый", а γλαυκ-ῶπις - "светлоокая" - эпитет Афины (у Гомера этот эпитет означает и "совоокая"

. О парадоксальной связи

света и

совы (ночной птицы) - ниже.

В латыни у совы помимо указанного (ulula) есть еще одно название - strix; по поверьям strix высасывала кровь у детей. Возможно, существует связь strix и striga - "старая колдунья" при strangulo - "душить, (у)давить; делать бесплодным; мучить".

Сова по-французски - chouette; être chouette - "быть щедрым, великодушным".

читать дальше

Fresco Painting of Owl from Chiesa di San Nicolo 1487

Owl-Shaped You 1700-1000 BC

Почему же ночная птица сова связана со светом и одновременно - с шутом? Шут (Трикстер) наделяется одновременно демоническими и комическими чертами, представляет собою одну из метафор смерти. Т.е. связан с "нижним миром", тьмой. В то же время шут - непременный участник праздников перехода, его задача - представить переход смерти в жизнь, смену старого и нового года, тьмы и света.

Хорошо известно, что одним из атрибутов Афины является сова.

Еще один атрибут Афины - змея; в орфическом гимне (XXXII, 11) Афина названа "пестровидной змеей". Афина - покровительница змей; в храме Афины в Афинах обитала огромная змея - страж акрополя, посвященная богине (Геродот. VIII 41). На хтоническое прошлое Афины указывает образ богини со змеями крито-микенского периода; именно здесь истоки мудрости Афины. Аналогичную роль играет и сова Афины - птица ночная, птица тьмы и леса, т.е. принадлежащая тому, что не связано с "культурой". Мудрость Афины-совы, другими словами, не "культурная", не приобретенная, но "изначальная".

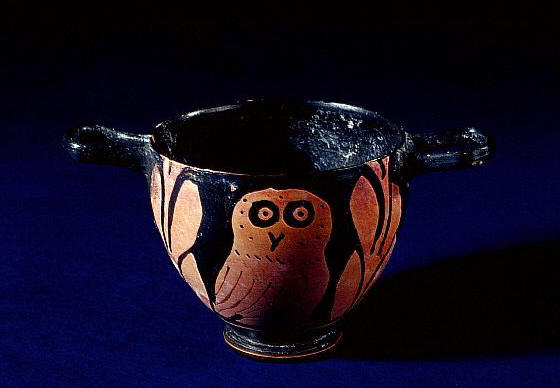

Apulian Red Figure Skyphos ca. 400-350 B.C. North Carolina Museum of Art

Меньше известен еще один атрибут Афины - петух, универсальный символ солнца, воскресения из мертвых, вечного возрождения жизни. Петух выступал и как хтоническая птица; если светлый, красный петух связывается с солнцем, огнем, то черный петух - с водой, подземным царством и посвящался Асклепию как образ целительной смерти-возрождения; петуха приносил в жертву Асклепию выздоравливающий: ср. слова умирающего Сократа: "Критон, мы должны Асклепию петуха" (Федон 118).

Сова и петух, как символы тьмы и света, существуют отдельно друг от друга, однако, амбивалентные сами по себе, выступая как ипостаси Афины, подчеркивают свою и богини двуприродность. Это тьма, но и свет, который светит во тьме.

Mochica Clay Pots in the Form of Owls 200 B.C.-600 A.D

В африканских мифах и поверьях сова пользуется самой зловещей репутацией, однако и здесь сова и петух существуют как единый символ двойственности, разъединенности Вселенной. У га, народности приморских областей Ганы широко распространено убеждение, что сова - это "дьявольская птица", преображенная в птицу ведьма, своим криком созывающая ведьм на шабаш. В полете эти птицы испускают мерцающий, голубоватый свет, как и ведьмы. Свет струится с клюва, хвоста, иногда окружает все тело. По замечанию одного местного наблюдателя, совы часто живут в дуплах старых гнилых деревьев, чья древесина поражена фосфоресцирующими бактериями. Оказавшись на оперении, эти бактерии и создают тот пугающий свет, который в глазах местного населения превращает сов в истинно дьявольские создания (1).

Mochica Metalwork Figure of an Owl 200 BC 600 AD

"Я уподобился пеликану в пустыне; я стал как филин на развалинах" (Псал. 101, 7). С этого стиха начинается глава "О ночном вороне" в "Физиологе", учительной книге II - IV вв. Приводим перевод греческого текста полностью:

"Псалмопевец сказал: "Я стал как ночной ворон на развалинах дома".

Физиолог говорит, что эта птица любит ночь больше дня.

Толкование.

Господь наш Иисус Христос возлюбил нас, "во тьме и тени смерти сидящих", народ язычников, более, чем иудеев, имеющих и сыновство и обетование через пророков. Поэтому и сказал Спаситель: "Не бойся, малое стадо, ибо благоволил Отец дать вам царствие Его" и прочее.

Но скажешь мне, что ночной ворон нечист по закону и как сравнить его со Спасителем? Хорошо говорит апостол: "Не знавшего греха за нас грехом сделал" и "смирил себя, чтобы всех спасти и чтобы мы возвысились".

Хорошо говорит Физиолог о ночном вороне" (2).

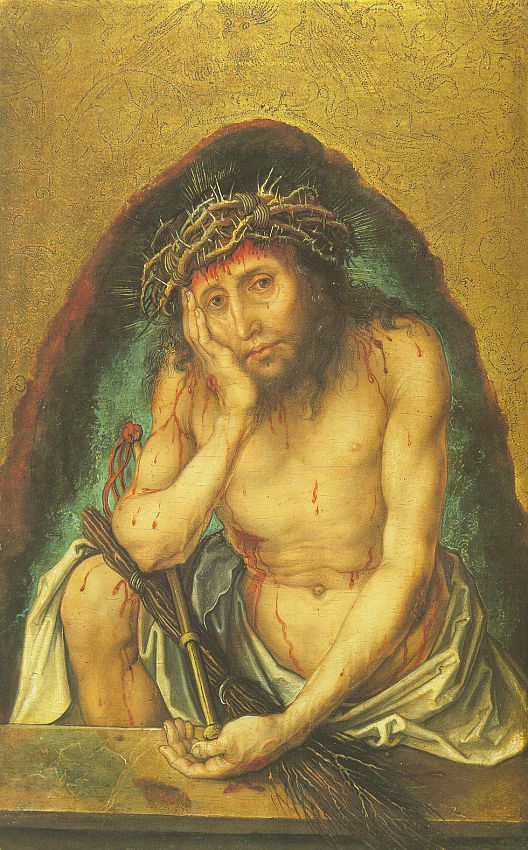

Christ as the Man of Sorrows by A. Durer 1493

Oil on panel, Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe

Довольно странную птицу, напоминающую сову, можно увидеть на картине А. Дюрера "Christ as the Man of Sorrows"

* * *

Известен миф о том, как Афина лишила зрения юного Тиресия, когда тот случайно увидел ее наготу во время омовения. Лишив юношу зрения, Афина вместе с тем наделила его пророческим даром и способностью понимать язык птиц. Сама Афина мыслилась как Судьба и ее "мудрость", переданная Тиресию, была знанием Судьбы.

Зрение=свет, слепота=тьма. Пророческий дар означает способность видеть невидимое, видеть свет во тьме - неким "внутренним зрением".

Дарума - одно из популярнейших божеств японского народного буддизма. Дарума приносит счастье и исполняет желания. В Японии в дни религиозных праздников торгуют безглазыми изображениями Дарумы, на которых рисуют один глаз, загадав желание, и дорисовывают второй, когда желание исполнится.

Щедрость Совы - щедрость древнего Сосуда, источника жизни, плодородия, богатства, мудрости, Сосуда - символа Матери-Земли, материнской утробы, но одновременно и смерти, могилы (ср. индейский сосуд в виде совы в Музее американских индейцев, Нью-Йорк; илл.: МНМ Т.2, с.348).

В Афинах изображения совы часто чеканились на монетах. Денежные знаки подобного рода в просторечии именовались "совы". Поговорка "носить сов в Афины" означала излишнее действие, ибо подразумевалось, что в Афинах дополнительных сов не требуется и денег там тоже достаточно.

В этом контексте стоит напомнить, что Сова по-французски - chouette; être chouette - "быть щедрым, великодушным".

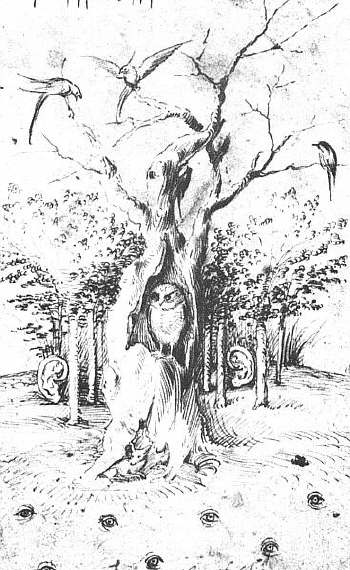

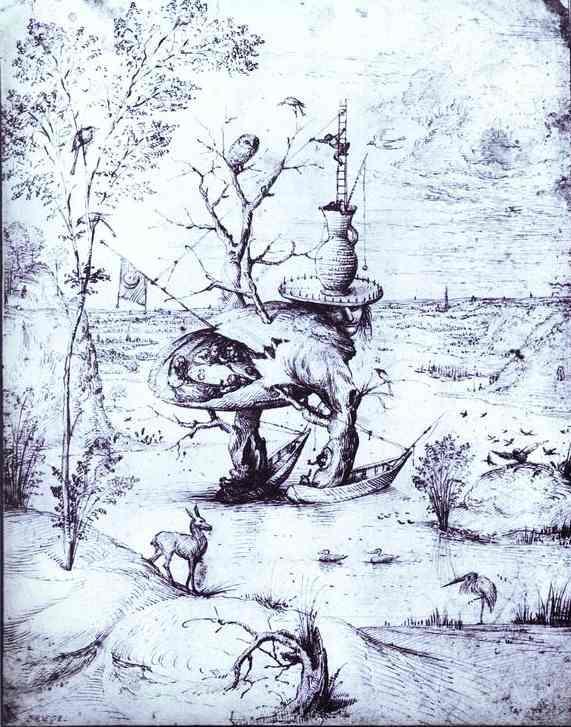

И. Босх, "У леса уши, у поля глаза..."

Kupferstichkabinett, Berlin

Название рисунка Босха "У леса уши, у поля глаза..." условно (нидерландская пословица с моралью - "...поэтому я молчу" . В центре композиции - портрет или даже автопортрет (если вспомнить, что bosch по-голландски - "лес"

. В центре композиции - портрет или даже автопортрет (если вспомнить, что bosch по-голландски - "лес" в виде усохшего древомонстра, в дупле которого угнездилась сова. Латинская надпись вверху рисунка гласит: "Несчастны те, кто занимает творческую мысль (ingenium) лишь тем, что изобретено, не изобретая ничего нового"

в виде усохшего древомонстра, в дупле которого угнездилась сова. Латинская надпись вверху рисунка гласит: "Несчастны те, кто занимает творческую мысль (ingenium) лишь тем, что изобретено, не изобретая ничего нового" (3).

(3).

Bosch. The Tree Man. 1470s. Pen and bistre on paper. Albertina, Vienna, Austria.

На рисунке Босха "Человек-дерево" - еще один "автопортрет"; здесь также присутствует сова, однако дупло , которое находится в заду древомонстра, - занято, и насколько позволяет изображение, мы видим в дупле-заду пирующих за столом людей.

В Средние века сову, которая, тайно гнездясь в храмах, не только пачкала их своим пометом, но, как полагали, еще и пила масло из лампад, связывали с целым рядом смертных грехов (в том числе Ленью, Обжорством и "сугубо птичьим" грехом Похоти), считая ее к тому же вестником смерти. Уже в христианском искусстве периода поздней античности сова служила аллегорическим изображением земного сумасбродства. Поэтому присутствовавший в некоторых изображениях крест над их головами символизировал победу христианства над врагами. Если, однако, вспомнить широко распространенные изображения креста, в основании которого лежит череп Адама (иногда крест буквально прорастает из черепа), становится возможной и иная интерпретация.

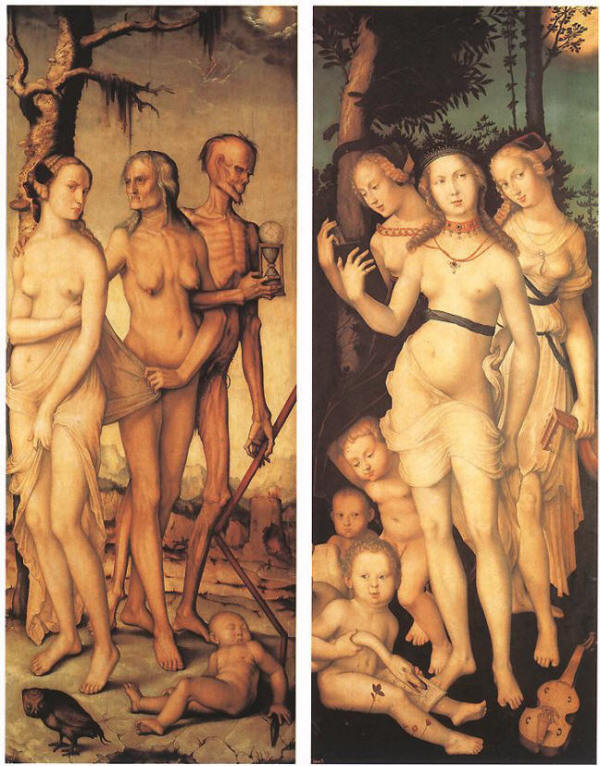

Three Ages of Man and Three Graces by Hans Baldung Grien, 1539

Museo del Prado, Madrid

Несмотря ни на какие интерпретации, "сова Минервы" от античности до Гегеля служила символом верховной мудрости. Менялось лишь представление о самой Мудрости, ее источнике и носителях. На картине Франца Снейдерса сова расположилась на развернутом манускрипте, своего рода трибуне-постаменте, довольно странном, если учесть, что постамент висит в воздухе. Это уже явно не древняя хтоническая сова, но сова культуры, начитанная, хорошо образованная, с прекрасными манерами, выгодно ее отличающими от пустое щебечущих, суетливых собратьев. "С понтом под зонтом".

В "Эмблемах" Альчати (1546) изображение совы связано с критическим остранением: совиный ratio, дескать, "благоразумен, но бездеятелен". В другой эмблеме (1613) Г. Ролленхаген изобразил сову в очках с девизом "Слепому свет не в помощь" (на заднем плане птичья мелочь атакует очкарика, как явствует из контекста - за глупость).

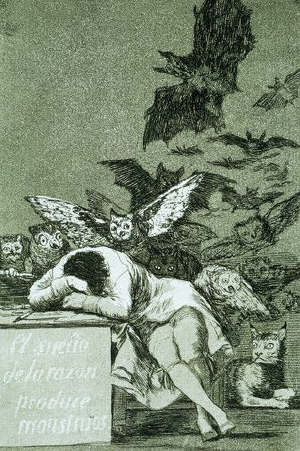

Знаменитый офорте Гойи "Сон разума порождает чудовищ" массово известен лишь с усеченным вариантом своего вербального комментария. Полный текст автокомментария художника звучит так: "Воображение, покинутое разумом, порождает немыслимых чудовищ, но в союзе с ним оно - мать искусств и источник творимых ими чудес".

ССЫЛКИ

1. Иорданский В. Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. М., 1991, с. 200.

2. Физиолог. СПб. "Наука", 2002, с. 128.

3. Соколов М.Н. Время и место. Искусство Возрождения как перворубеж виртуального пространства. М., 2002, с. 98.